Avant-propos

par Jean-Philippe DEROSIER, Titulaire de la Chaire d’Études parlementaires

Désireuse d’offrir une analyse la plus complète de l’actualité parlementaire française, la Chaire d’Études parlementaires est heureuse de vous proposer cette nouvelle chronique traitant de la « Vie du Parlement ». À vocation récurrente, elle paraîtra chaque trimestre, couvrant ainsi toute la session ordinaire, puis les éventuelles sessions extraordinaires de notre Parlement. Exclusivement rédigée par des administrateurs des deux assemblées, elle offrira un regard et une analyse de la Vie du Parlement, vue de l’intérieur. Réalisée à plusieurs mains, par des administrateurs issus de plusieurs Directions de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce regard et cette analyse seront les plus complets possibles. Tout en respectant une vocation synthétique et accessible, les sujets traités seront soit spécifiques à l’Assemblée, soit spécifiques au Sénat, soit relatifs au Parlement en général.

La chronique sera divisée en deux parties. La première traitera du « Parlement au jour le jour » et constituera une forme d’almanach de la vie parlementaire française. Selon un ordre chronologique, les faits marquants de chacune des Assemblées et du Parlement seront relevés et expliqués en quelques lignes. Chaque trimestre, nous pourrons ainsi bénéficier d’une rétrospective de ce qui s’est passé au cours de la période écoulée. Sur le long terme, les étudiants, les chercheurs et les praticiens de la vie parlementaire pourront facilement accéder à tous les événements qui ont jalonné notre vie politique et parlementaire.

La seconde partie est constituée d’analyses plus approfondies d’une sélection de ces événements marquants. Ils sont alors mis en perspective par rapport au droit parlementaire, à la jurisprudence, à l’histoire de l’institution. Ces analyses viendront utilement compléter la première partie, mais aussi les brèves d’actualité que nous publions régulièrement.

Nous entendons ainsi offrir un traitement toujours plus large, plus riche et plus accessible à la « Vie du Parlement », pour quiconque s’y intéresse. Bonne lecture à tous.

Téléchargez la chronique au format PDF.

Le Parlement au jour le jour

par Stéphanie GARNIER, Administratrice du Sénat – Responsable de la Division de la Séance et du droit parlementaire ; Chloé SOTTOVIA, Conseillère à la direction du contrôle et de l’évaluation de l’Assemblée nationale ; Julien SOUPLET, Adjoint au sous-directeur de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale ; et Clément DUGRAVOT, Administrateur du Sénat – Division de la Séance et du droit parlementaire

1er juillet 2025 : Parlement – Ouverture de la session extraordinaire de juillet

Le décret du 11 juin 2025 a convoqué le Parlement en session extraordinaire à compter du 1er juillet 2025.

2 juillet 2025 : Assemblée nationale – Rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires

Présentation à la presse du rapport de la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, créée à la suite à l’affaire dite “ Bétharram ”.

2 juillet 2025 : Assemblée nationale – Démission d’une députée socialiste de la présidence d’une commission d’enquête

Démission de Mme Sophie Pantel, députée (groupe Socialistes et apparentés), de la présidence de la commission d’enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste, qui avait été constituée le même jour. Aucun membre d’un groupe de gauche ne prend finalement part au bureau de cette commission issue d’un droit de tirage du groupe Les Républicains : la proposition de résolution en portant création avait été une première fois déclarée irrecevable en raison de son objet visant directement certains élus.

2 juillet 2025 : Sénat – Calendrier de la prochaine session ordinaire et renouvellement des espaces transpartisans

Adoption par la Conférence des Présidents du Sénat réunie le 2 juillet du calendrier de la session 2025-2026 qui prévoit trois semaines de suspension en raison des élections municipales de mars 2026 et qui renouvelle l’expérimentation de deux espaces transpartisans. Ces espaces, inscrits de 16h30 à minuit un mercredi, peuvent comporter jusqu’à trois sujets (propositions de loi, de résolution, débat) et sont arrêtés par accord entre les présidents de groupes plus de six semaines avant leur examen en séance (1).

3 juillet 2025 : Sénat – Modification de l’Instruction générale du Bureau

Modification de l’Instruction générale du Bureau afin de tirer les conséquences de la dernière réforme du Règlement du Sénat. Il a notamment été décidé d’étendre le principe de « propriété des postes », selon lequel le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination dans une instance composée à la représentation proportionnelle des groupes cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci, aux délégations, groupes d’amitié et groupes d’études afin de conforter les droits des groupes politiques. Il a également été décidé d’inscrire le principe de fourniture à titre gracieux, sur demande et non plus de manière systématique, de 20 exemplaires du tirage définitif de la proposition de loi ou du rapport déposé par un sénateur, conformément aux objectifs fixés par la Stratégie environnementale du Sénat. (2)

3 juillet 2025 : Sénat – Modification des modes de votation au sein du Bureau

Modification du Règlement intérieur du Bureau du Sénat afin de préciser que toutes les décisions à caractère personnel concernant des sénateurs sont prises à main levée. Ce mode de votation, déjà mis en place pour l’examen des demandes de levée d’immunité parlementaire et des signalements pour suspicion de faits de harcèlement à l’égard d’un collaborateur parlementaire ou d’un stagiaire, s’appliquera par exemple en cas de procédures disciplinaires sur le fondement des articles 96 et 99 ter du Règlement du Sénat.

3 juillet 2025 : Sénat – Modification des règles applicables aux représentants d’intérêts et aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger

Examen d’un avis du Comité de déontologie parlementaire, demandé par le Président du Sénat, sur les obligations déontologiques applicables aux activités d’influence réalisées pour le compte d’un mandant étranger auprès des sénateurs et modification en conséquence de l’Instruction générale du Bureau et du code de conduite des représentants d’intérêts. Le Comité de déontologie a recommandé d’étendre le champ d’application du code de conduite des représentants d’intérêts aux personnes agissant pour le compte de mandants étrangers et de faire de même pour les modalités de contrôle et de sanction définies par l’Instruction générale du Bureau pour les représentants d’intérêts. Il a également recommandé de modifier le guide déontologique des sénateurs, à la fois pour préciser la définition des cadeaux d’usage et pour inviter les sénateurs à déclarer auprès du Bureau les fonctions exercées par leurs collaborateurs auprès de personnes agissant pour le compte de mandants étrangers.

3 juillet 2025 : Sénat – Situation de M. Joël Guerriau

Annonce par le Président du Sénat d’une saisine du Comité de déontologie de la situation de M. Joël Guerriau, sénateur de la Loire-Atlantique, une fois obtenue copie de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en vue d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Le 21 septembre, M. Guerriau a annoncé démissionner de son mandat à compter du 6 octobre 2025.

7 juillet 2025 : Assemblée nationale – Décès d’un député

Décès d’Olivier Marleix, député (ancien président du groupe Les Républicains).

9 – 13 juillet 2025 : Parlement – Assemblée parlementaire de la francophonie

Accueil par le Parlement de la 50e session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), en présence de 550 délégués et de 30 présidents de Parlements. La précédente édition accueillie par le Parlement français remontait à 2009. L’APF a notamment approuvé l’adhésion de quatre nouveaux membres : le Parlement du Ghana, l’Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe, le Landtag de Sarre, ainsi que l’Association des Parlements des États membres de la Commission de l’océan Indien (AP-COI), admise comme membre observateur.

10 juillet 2025 : Assemblée nationale – Dépôt de la pétition contre la loi Duplomb

Dépôt auprès de l’Assemblée nationale de la pétition hostile à la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite “ proposition de loi Duplomb ”, qui recueille pour la première fois plusieurs millions de signatures. Elle est la première à excéder le seuil de 500 000 signatures prévu à l’article 148, alinéa 6 du Règlement, qui permet l’inscription par la Conférence des présidents à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe.

10 juillet 2025 : Sénat – Démission de M. Jean-Marc Ruel

Démission du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon M. Jean-Marc Ruel, qui avait été élu le 8 décembre 2024 lors d’une élection partielle organisée à la suite de la démission d’office et de la déclaration d’inéligibilité d’une durée d’un an prononcées par le Conseil constitutionnel le 13 septembre 2024 à l’encontre de Mme Annick Girardin. Organisation en application de l’article L.O. 322 du code électoral d’une élection partielle le dimanche 14 septembre, soit dans les trois mois suivant la démission de M. Ruel et un an avant l’organisation du renouvellement sénatorial prévu fin septembre 2026.

10 juillet 2025 : Sénat – Demande de vérification du quorum

Le président de séance a été saisi d’une demande de vérification du quorum en application de l’article 51 du Règlement du Sénat sur la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Une telle procédure est rarement mise en œuvre. Après avoir constaté par appel nominal que la demande était signée par trente sénateurs, le président de séance a procédé à la vérification du quorum puis constaté que le Sénat n’était pas en nombre pour procéder au vote. Par conséquent, la séance a été suspendue pour une heure, le vote ne pouvant pas avoir lieu moins d’une heure après la constatation de l’absence de quorum. Le Président de séance a refusé de faire droit à une seconde demande de vérification du quorum, s’appuyant sur une décision du Bureau de 2006 ayant affirmé le principe d’une seule vérification du quorum par texte et par séance.

10 juillet 2025 : Parlement – Adoption d’une proposition de loi par dernier mot de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a statué définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille après une nouvelle lecture dans chaque Chambre consécutive à un désaccord en commission mixte paritaire. Sur les 56 textes adoptés définitivement au cours de la session parlementaire 2024-2025, il s’agit du seul texte qui a été adopté par dernier mot de l’Assemblée nationale.

11 juillet 2025 : Sénat – Utilisation de la procédure dite du « vote bloqué »

Lors de la suite de la discussion de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, alors qu’il restait 301 amendements à examiner, le Gouvernement a fait usage de la procédure dite du « vote bloqué » prévue par l’article 44, alinéa 3, de la Constitution afin que le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble de la proposition de loi en ne retenant que 30 amendements proposés ou acceptés par lui. Après plusieurs suspensions de séance et rappels au Règlement, la proposition de loi a été adoptée par le Sénat, en l’absence des groupes GEST, SER et CRCE-K qui avaient quitté l’hémicycle afin de témoigner de leur désapprobation de l’usage de cette procédure par le Gouvernement.

11 juillet 2025 : Assemblée nationale – Déclaration d’inéligibilité de trois députés

Par trois décisions du 11 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré trois députés, M. Jean Laussucq, Mme Brigitte Barèges et M. Stéphane Vojetta, inéligibles et a annulé les élections législatives concernées.

11 juillet 2025 : Parlement – Clôture de la session extraordinaire de juillet

Le décret du 11 juillet 2025 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement y a mis fin à cette date. Le Premier ministre ne fera ses annonces budgétaires que la semaine suivante, rendant impossible toute motion de censure au cours de l’été.

7 août 2025 : Parlement – Décisions du Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2025-891, le Conseil constitutionnel a notamment censuré les dispositions de l’article 2 permettant de déroger à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, considérant que le législateur avait privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. En matière de procédure, il a estimé que la loi avait été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution, l’adoption de la motion de rejet préalable n’ayant méconnu ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire (cf. ci-après, « La question ou motion de rejet préalable « positive » : une technique parlementaire passée d’une assemblée à l’autre »). Il a également considéré que la convocation d’une commission mixte paritaire après le rejet du texte par l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de cette motion n’était pas contraire à l’article 45 de la Constitution.

Dans sa décision n° 2025-895, le Conseil constitutionnel a censuré les principales dispositions de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive pour méconnaissance de l’article 66 de la Constitution selon lequel nul ne peut être arbitrairement retenu.

1er septembre 2025 : Sénat – Arrivée de Mme Brigitte Bourguignon

Mme Brigitte Bourguignon (Pas-de-Calais – UC) a remplacé à compter du 31 août 2025 à minuit le sénateur Jean-Marie Vanlerenberghe (Pas-de-Calais – UC), démissionnaire, qui était le doyen du Sénat.

8 septembre 2025 : Parlement – Ouverture de la session extraordinaire de septembre

Le décret du 27 août 2025 a convoqué le Parlement à compter du 8 septembre 2025.

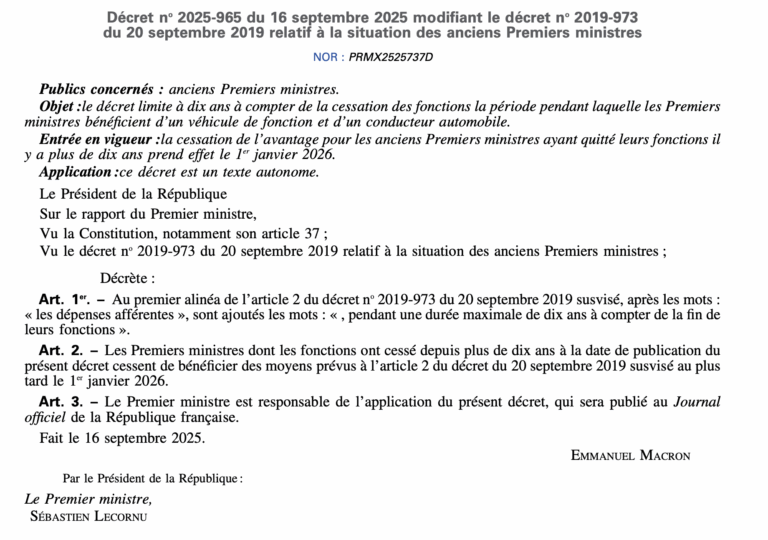

8 septembre 2025 : Parlement – Rejet de la déclaration de politique générale et démission du Gouvernement

L’ordre du jour de l’Assemblée nationale appelle la déclaration de politique générale du Gouvernement, que l’Assemblée nationale n’approuve pas (pour l’approbation : 194 ; contre l’approbation : 364). Le Sénat en a tiré les conséquences en ajournant ses travaux et la déclaration de politique générale prévue au Sénat le lendemain en application de l’article 49, alinéa 4, de la Constitution n’a pas été organisée (cf. ci-après, « La chute du Gouvernement Bayrou : le rejet inédit par l’Assemblée nationale d’une déclaration de politique générale »).

9 septembre 2025 : Parlement – Clôture de la session extraordinaire de septembre

Le décret du 9 septembre 2025 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement y a mis fin à cette date.

14 septembre 2025 : Sénat – Élection de Mme Annick Girardin sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon

Lors de l’élection sénatoriale partielle de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mme Annick Girardin a été élue sénatrice dès le premier tour.

16 septembre 2025 : Assemblée nationale – Ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de Pierre-Édouard Stérin

Ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de M. Pierre-Edouard Stérin suite à son refus répété, en mai 2025, de déférer à la convocation de la commission d’enquête concernant l’organisation des élections en France.

17 septembre 2025 : Assemblée nationale – Examen de la pétition contre la loi Duplomb

La commission des affaires économiques se déclare favorable à l’unanimité à l’examen de la pétition « Non à la loi Duplomb — Pour la santé, la sécurité, l’intelligence collective » déposée le 10 juillet 2025 et qui avait recueilli 2,1 millions de signatures.

La question ou motion de rejet préalable « positive » : une technique parlementaire passée d’une assemblée à l’autre

par Sébastien MILLER, Chef du service de la commission des lois du Sénat et Gérald SUTTER, Chef de division à la direction de la Séance de l’Assemblée nationale

Le 7 août dernier, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le premier cas de recours, par l’Assemblée nationale, au mécanisme parlementaire de la motion de rejet préalable dite « positive » (3). Ce fut à l’occasion de l’examen de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi « Duplomb », du nom de son premier auteur.

L’expression de motion de rejet « positive » est habituellement associée à la notion de « question préalable ». Mais depuis 2009, l’Assemblée nationale a fusionné en une unique « motion de rejet préalable » (4) les deux motions « d’exception d’irrecevabilité » et de « question préalable» que le Sénat distingue encore dans son règlement (5). En dépit de cette fusion, la motion de rejet préalable conserve la double finalité correspondant à chacune des deux motions qu’elle a remplacées.

Si l’exception d’irrecevabilité vise le rejet du texte en raison de sa contrariété à la Constitution, l’objet de la question préalable est de décider « qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur le texte » (6), qui est donc considéré comme rejeté en cas d’adoption de la motion. La logique habituelle de cette motion est de manifester que l’assemblée s’oppose au texte, qu’elle juge inopportun, et qu’il n’est donc pas utile d’en poursuivre la discussion.

Selon cette lecture, la question préalable est donc, par nature, « négative » : le rejet du texte est visé, parce qu’on s’y oppose pour une raison majeure. Toutefois, la pratique parlementaire a fait émerger une autre approche – quoiqu’elle soit restée très minoritaire : celle d’une question préalable « positive », adoptée par une assemblée qui souhaite ultimement l’adoption du texte – ou l’aboutissement de la procédure – et décide, par cette motion, d’en accélérer l’issue.

Jusqu’à peu, cette pratique de la question préalable « positive », qui consiste à rejeter le texte pour en hâter l’adoption, n’avait été mise en œuvre qu’au Sénat.

La première fois, ce fut, en 1986, pour accélérer l’adoption d’une loi reprenant le contenu d’ordonnances visant au redécoupage des circonscriptions législatives, que le Président de la République avait refusé de signer. Défendant le vote de la question préalable, le président de la commission des lois du Sénat, Jacques Larché, l’avait alors expressément présentée comme une réponse à ce refus présidentiel (7). Le Conseil constitutionnel avait été saisi de cet usage de la question préalable et l’avait validé en estimant que les conditions d’adoption de cette motion n’avaient pas « au cas présent » affecté « la régularité de la procédure législative » (8). La lecture du compte rendu de la séance du 17 novembre 1986, au cours de laquelle ce point fut délibéré par les membres du Conseil constitutionnel, montre que, dès ce moment, les Sages ont bien perçu le nœud du problème posé par la question préalable « positive » : le président Robert Badinter relève ainsi que, « si l’on accorde le droit à la majorité d’écarter, par la question préalable, toute possibilité d’amender, il est nécessaire de réserver l’avenir. La rédaction est difficile, mais on ne peut ni écrire qu’il n’y aura jamais censure ni non plus : “ attention, on va censurer ”. Il y a tout de même un cas où le Conseil constitutionnel pourrait s’interroger, celui où la majorité interdit à l’opposition d’amender et que cela apparaisse nettement. Devant un tel bâillonnement de la minorité, le Conseil se devrait d’intervenir. En conclusion la rédaction du projet [de décision] doit être prudente. S’en tenir à un considérant général serait donner un feu vert à un emploi systématique. […] On ne peut retenir le détournement de procédure, mais il faut être attentif à ne pas bloquer l’avenir, s’il y avait un écrasement minoritaire sous une pluie de questions préalables » (9).

Le deuxième recours à la question préalable « positive » au Sénat a fourni au Conseil constitutionnel l’occasion de préciser son raisonnement. C’est en 1995, lors de l’examen du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale. Après une adoption du texte, à l’Assemblée nationale, grâce au recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le président de la commission des affaires sociales du Sénat, Jean-Pierre Fourcade, dépose et fait adopter une question préalable, pour couper court aux 2 805 amendements déposés sur le texte. Dénonçant le fait que, « sous couvert du droit d’amendement, on tente de faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure expressément prévue par la Constitution [celle de l’article 38] », l’auteur de la question préalable précise qu’elle « n’a d’autre finalité que de permettre la poursuite de la procédure et son achèvement en temps utile » (10). Le Conseil constitutionnel valide, une nouvelle fois, la procédure, en précisant le cadre constitutionnel, dans une formule qui résume les exigences à respecter : « le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution, et que, parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins » (11). Selon l’interprétation du Conseil, droit d’amendement et prérogatives procédurales particulières prévues par la Constitution ou les règlements des assemblées sont les deux faces d’une même médaille : celle du bon déroulement du débat démocratique et du bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Pour autant, l’une et l’autre de ces exigences peuvent entrer en confrontation, lorsque l’un est mobilisé pour contrer les effets de l’autre. Et le Conseil constitutionnel déduit de la double exigence qu’il a mise en avant qu’elle « implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits ». D’une part, ceci signifie non seulement qu’une obstruction parlementaire manifestement excessive pourrait justifier le recours à la question préalable pour y couper court, mais aussi qu’un recours manifestement excessif à cette technique procédurale, en l’absence notamment d’obstruction significative, pourrait conduire à une inconstitutionnalité de la procédure. D’autre part, en évoquant un usage « manifestement » excessif, le juge constitutionnel confirme qu’il n’exercera qu’un contrôle restreint sur l’usage qui sera fait de ces prérogatives, n’en sanctionnant que les excès les plus évidents.

En l’espèce, une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel a jugé que, « dans les conditions où elle est intervenue » – ce qui renvoie certainement « au nombre élevé d’amendements, soit plus de 2 800 » – l’adoption de la question préalable n’a pas entaché la loi d’inconstitutionnalité (12).

La dernière occurrence d’une question préalable « positive » au Sénat, sur laquelle le Conseil constitutionnel a été appelé à se prononcer, date de 2012. Le projet de loi de finances pour 2013 avait été rejeté au Sénat, en première lecture, en raison d’un vote négatif sur sa première partie, consacrée aux recettes et aux conditions générales de l’équilibre financier. La commission mixte paritaire avait échoué et, en nouvelle lecture, le président du principal groupe de la majorité sénatoriale, François Rebsamen, avait déposé une question préalable en expliquant que cette décision s’imposait « non pas comme un désaveu des choix du Gouvernement, que nous, sénateurs socialistes, avons soutenu tout au long des dernières semaines de discussion budgétaire, […] mais comme un refus des artifices et le constat d’un blocage » (13). Saisi du texte, le Conseil constitutionnel constate « que le vote de cette motion était souhaité non pas pour marquer une opposition de fond au texte mais en vue d’accélérer la procédure d’adoption de ce texte par le Parlement, pour tirer les conséquences tant du rejet du projet de loi lors de la première lecture au Sénat que de l’absence de majorité pour l’adoption du projet de loi le 18 décembre 2012 lors de son examen en commission des finances ». S’appuyant sur les mêmes considérants de principe qu’en 1995, le Conseil juge, une nouvelle fois, que « dans les conditions où elle est intervenue », l’adoption de la question préalable « positive » n’a pas été contraire à la Constitution (14). Il ne s’agissait pas, dans ce cas, de répondre à une obstruction parlementaire par voie d’amendement, mais de couper court à un examen parlementaire qui apparaissait, aux yeux des auteurs de la question préalable, comme voué à l’échec, compte tenu des votes intervenus en première lecture.

L’absence, jusqu’à il y a peu, de motion de rejet préalable « positive » à l’Assemblée nationale tenait notamment au fait que le Gouvernement dispose, au sein de cette assemblée, d’un instrument puissant pour accélérer la procédure d’adoption du texte : le recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, qui lui permet, sauf adoption d’une motion de censure, d’interrompre la discussion parlementaire et de faire adopter son texte, en retenant seulement les amendements qu’il accepte.

La limitation des possibilités d’utiliser l’article 49, alinéa 3, pour des textes non financiers (15), et les éventuelles incertitudes politiques récentes sur l’issue de cette procédure, sont des éléments de nature à infléchir cette logique. Une partie des députés a ainsi pu être conduite à envisager la possibilité de recourir à la technique de la motion de rejet préalable « positive », dont l’usage reste pourtant fortement dénoncé, par plusieurs de ceux qui s’y opposent, comme une forme de « 49.3 parlementaire » (16).

C’est ce qui s’est passé le 26 mai 2025, lors de l’examen, en première lecture de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Constatant que près de 3 500 amendements avaient été déposés en vue de la séance publique, le rapporteur de la commission des affaires économiques, Julien Dive, a présenté, avec quatre présidents de groupe politique (17), une motion de rejet préalable du texte, en faisant valoir que « face à une obstruction massive, méthodique et manifeste de 3 500 amendements, dont bon nombre visent assurément à entraver le débat plutôt qu’à l’enrichir, il est devenu impossible de mener une délibération sereine et constructive » (18). L’Assemblée nationale a voté cette motion à une large majorité de 274 voix contre 121.

Une fois adoptée, après la réunion d’une commission mixte paritaire, la loi fut déférée au Conseil constitutionnel. Les deux saisines issues de députés contestaient fortement le recours à cette motion de rejet préalable « positive », en faisant notamment valoir, d’une part, qu’à la différence des précédents sénatoriaux, au stade où elle était intervenue, l’adoption avait privé l’Assemblée nationale de tout débat et, d’autre part, que d’autres procédures parlementaires auraient pu être mises en œuvre pour garantir l’examen du texte en dépit du nombre d’amendements déposés. Elles estimaient en conséquence que cette adoption de la motion avait porté atteinte non seulement au droit d’amendement mais aussi aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Après avoir rappelé les principales étapes de l’examen du texte à l’Assemblée nationale et observé que la motion avait pour objet d’accélérer l’adoption finale du texte, « compte tenu du dépôt de plus de 3 500 amendements témoignant, selon les signataires de la motion, d’une volonté d’obstruction », le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs avec une motivation lapidaire, en constatant que, « au regard des conditions générales du débat » (19), l’adoption de la motion n’a méconnu « ni le droit d’amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (20).

Depuis l’adoption de cette première motion de rejet préalable « positive », l’Assemblée nationale a connu deux autres cas de recours à la même technique.

Le 2 juin 2025, une telle motion, déposée par des députés opposés à la proposition de loi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse, a été votée par des députés qui s’étaient prononcés en faveur de ce texte, à l’exemple de son rapporteur, Jean Terlier, qui a ainsi justifié sa position : « Je prends donc mes responsabilités en affirmant que, sur le fond, je combats [la] motion de rejet, mais que, sur la forme, il nous faut évidemment l’adopter pour que le processus législatif aboutisse » (21).

Le 22 octobre 2025, l’Assemblée nationale a adopté une motion de rejet préalable, soutenue par le rapporteur du texte, Philippe Gosselin (22), sur la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales et du congrès en Nouvelle-Calédonie, sur laquelle environ 1 700 amendements avaient été déposés par des députés de l’opposition. Le Conseil constitutionnel a, une nouvelle fois, validé le recours à cette motion de rejet préalable positive au regard des « conditions générales du débat » (23).

La chute du Gouvernement Bayrou : le rejet inédit par l’Assemblée nationale d’une déclaration de politique générale

par Sébastien MILLER, Chef du service de la commission des lois du Sénat et Gérald SUTTER, Chef de division à la direction de la Séance de l’Assemblée nationale

Le 8 septembre 2025, l’Assemblée nationale a désapprouvé la déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre, François Bayrou, entraînant la démission de son Gouvernement.

C’est la 42e fois depuis 1958 qu’était mise en œuvre la procédure prévue à l’article 49, alinéa 1er, de la Constitution, selon lequel le « Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale». Pour la première fois sous la Ve République, cette procédure – parfois qualifiée de « question de confiance » – a provoqué la chute du Gouvernement, contraint à la démission conformément à l’article 50 de la Constitution.

Il est acquis depuis longtemps que l’article 49, alinéa 1er, offre au Premier ministre une faculté de solliciter la confiance de l’Assemblée nationale, à tout moment et sur le sujet de son choix, sans instituer une quelconque obligation pour tout nouveau Gouvernement d’obtenir l’investiture de l’Assemblée nationale. En pratique, d’ailleurs, les situations de majorité relative ont souvent conduit les Gouvernements nouvellement constitués à se limiter à une déclaration du Premier ministre sans vote des députés – sur le fondement de l’article 132 du règlement de l’Assemblée nationale avant la révision constitutionnelle de 2008, désormais sur celui de l’article 50‑1 de la Constitution. Le dernier engagement de responsabilité sur une déclaration de politique générale au sens de l’article 49, alinéa 1er, de la Constitution remontait ainsi au Gouvernement de Jean Castex lors de la première séance du 15 juillet 2020.

De fait, le Gouvernement ne recourt généralement à cette procédure que lorsqu’il est assuré de recueillir l’approbation de l’Assemblée nationale. À la différence d’une motion de censure, dont le seuil d’adoption requis par la Constitution est la « majorité des membres composant l’Assemblée» et pour laquelle seuls les députés favorables à cette adoption participent au scrutin, le vote sur une déclaration de politique générale est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés (article 152, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale, qui explicite ce qui se déduit du texte même de l’article 49 de la Constitution). L’adoption la plus serrée fut celle, le 9 avril 1986, de la première déclaration de politique générale du Gouvernement Chirac, qui échappa au rejet à 4 voix près. À l’inverse, en dépit de la fragilité de la majorité parlementaire soutenant le Gouvernement sous la IXe législature (1988-1993), l’approbation de la déclaration de Michel Rocard sur l’engagement de la France dans la guerre du Golfe avait été approuvée, le 16 janvier 1991, par une écrasante majorité de 523 voix contre 43.

Dans le contexte de la XVIIe législature, marqué par une Assemblée nationale particulièrement fragmentée après les élections consécutives à la dissolution du 9 juin 2024, la décision de François Bayrou d’engager la responsabilité de son Gouvernement, annoncée le 25 août 2025 lors d’une conférence de presse, a été accueillie par un mélange d’étonnement et d’incrédulité. La déclaration devant l’Assemblée nationale devait, selon l’intéressé, avoir « pour objet de poser explicitement la question centrale : savoir s’il y a bien gravité du danger pour la Nation, urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d’échapper à la malédiction du surendettement, en retrouvant la maîtrise de nos finances, en choisissant de réduire nos déficits et de produire plus». Avant que ne s’engage quelques semaines plus tard la discussion des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026, il s’agissait d’obtenir un soutien de principe à de futures mesures, nécessairement impopulaires, de redressement des comptes publics.

À cette fin, une session extraordinaire a été convoquée le 8 septembre 2025 par le Président de la République, par décret du 27 août. Très rapidement, cependant, la plupart des dirigeants des partis et groupes d’opposition ont fait part de leur intention de refuser d’accorder la confiance au Gouvernement, si bien que l’issue du vote ne faisait guère de doute. Le 8 septembre, sans surprise, l’Assemblée nationale a désapprouvé la déclaration du Premier ministre à une large majorité de 364 voix, soit près des deux tiers des 558 suffrages exprimés. Tous les groupes appartenant à l’opposition ont voté contre, à l’unanimité de leurs membres (à l’exception du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dont 4 membres ont voté pour et 4 se sont abstenus), à quoi se sont ajoutées 13 voix contre de députés du groupe Droite Républicaine et 6 de députés non-inscrits. Au cours de la séance, François Bayrou a lui-même convenu que son Gouvernement était « sans majorité, ni majorité absolue, ni majorité relative […] et que sa chute irrévocable était annoncée depuis la première minute de son existence».

En conséquence, le 9 septembre, le Premier ministre a remis sa démission au Président de la République, qui a alors mis fin aux fonctions du Gouvernement, puis nommé Sébastien Lecornu Premier ministre. Le même jour, le Sénat a pris acte, en séance, de ce que ne pourrait pas avoir lieu la déclaration de politique générale que devait prononcer François Bayrou sur le fondement de l’article 49, alinéa 4, de la Constitution – procédure spécifique au Sénat, sans conséquence juridique sur l’existence du Gouvernement.

Ce renversement par l’Assemblée nationale du Gouvernement Bayrou est intervenu un peu plus de neuf mois après la chute, elle aussi inédite, du Gouvernement de Michel Barnier provoquée par l’adoption d’une motion de censure qui répliquait au recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (lequel visait à faire adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 tel qu’issu des travaux de la commission mixte paritaire). La seule motion de censure déjà adoptée sous la VeRépublique était celle, « spontanée », présentée en application de l’article 49, alinéa 2, contre le Gouvernement Pompidou, qui fut votée le 5 octobre 1962 à la fin de la seconde séance du 4 octobre.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que, le 13 juin 2019, le Sénat avait, pour la première fois depuis 1958, désapprouvé une déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre, Édouard Philippe, sur le fondement de l’article 49, alinéa 4, de la Constitution (345 votants, 164 suffrages exprimés, 71 voix pour, 93 voix contre).

Ainsi, 67 ans après l’adoption de la Constitution, son article 49 a désormais été mis en œuvre dans tous les cas de figure qu’il prévoit.

(1) Direction de la Séance du Sénat, Guide de la procédure législative, Septembre 2025, page 37 : https://www.senat.fr/fileadmin/cru-1753168242/Seance/Documents/Guides_pratiques/La_procedure_legislative.pdf

(2) Dossier législatif de la proposition de résolution tendant à renforcer les moyens de contrôle des sénateurs, conforter les droits des groupes politiques, et portant diverses mesures de clarification et de simplification, 2025 : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr24-332.html

(3) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, paragr. 2 à 13.

(4) Article 91 du règlement de l’Assemblée nationale, dans sa rédaction issue de la résolution du 27 mai 2009.

(5) Article 44 du règlement du Sénat, paragraphes 2 et 3.

(6) L’article 44 du règlement du Sénat dispose, lui, que son objet est de faire décider soit que le Sénat s’oppose à l’ensemble du texte, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération.

(7) JO Sénat, séance du 17 octobre 1986, p. 3936.

(8) Conseil constitutionnel, décision n° s 86-218 DC du 18 novembre 1986, Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, cons. 4.

(9) https://www.conseil-constitutionnel.fr/node/24534.

(10) JO Sénat, séance du 15 décembre 1996.

(11) Conseil constitutionnel, décision n° 95-370 DC du 30 décembre 1995, Loi autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, cons. 10.

(12) Ibid., cons. 12 et 9.

(13) JO Sénat, séance du mardi 18 décembre 2012, p. 6447.

(14) Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, cons. 6.

(15) Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Gouvernement ne peut plus recourir qu’une fois par session à l’article 49, alinéa 3, pour les textes non financiers.

(16) Cf. notamment, les interventions en séance des députées Mathilde Panot et Sophia Chikirou, JO AN, séance du lundi 26 mai 2025, pp. 5450 et 5454.

(17) Les députés Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, Marc Fesneau et Paul Christophe.

(18) JO AN, séance du lundi 26 mai 2025, p. 5456.

(19) Expression ainsi préférée à celle des « conditions dans lesquelles [l’adoption de la motion] est intervenue », qui figurait dans les décisions nos 95-370 DC et 2012-662 DC précitées.

(20) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-891 DC précitée, paragr. 13.

(21) JO AN, première séance du 2 juin 2025, p. 5651.

(22) Assemblée nationale, séance du 22 octobre 2025.

(23) Conseil constitutionnel, n° 2025-897 DC du 6 novembre 2025, Loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, paragr. 6.

Téléchargez la chronique au format PDF.