La séquence politique française actuelle depuis la dissolution du 9 juin 2024 ne cesse d’étonner non seulement les constitutionnalistes mais aussi les citoyens. La Constitution de 1958 et plus largement le système politique de la Ve République, qui était jugé d’une efficacité politique sans précédent et qui avait permis de trouver une grande stabilité institutionnelle et politique, paraît aujourd’hui incapable de résoudre une crise politique aiguë. Chaque jour, le feuilleton de la crise est enrichi d’un nouvel épisode qui, s’il discrédite grandement la classe politique, contribue aussi à affaiblir les institutions, peut-être durablement. Le 5 octobre un gouvernement est formé autour de Sébastien Lecornu, lui-même nommé Premier ministre le 9 septembre après que François Bayrou a présenté la démission de son gouvernement quelques heures auparavant en raison du rejet par l’Assemblée nationale de la déclaration de politique générale sur laquelle il a engagé la responsabilité de son gouvernement (une première sous la Ve République). Semblant découvrir par les médias la nomination de Bruno Le Maire comme ministre des Armées, Bruno Retailleau, Président des Républicains, et lui-même reconduit dans ses fonctions de ministre de l’Intérieur, annonce convoquer une réunion de son parti pour évoquer cette situation et sans doute quitter le gouvernement. Mais il est pris de vitesse par Sébastien Lecornu qui, le lendemain matin, annonce qu’il a remis au Président de la République la démission de son gouvernement, lequel l’a immédiatement acceptée. Un gouvernement d’à peine quelques heures d’existence et cela sous la Ve République ! Déjà étonnante, cette séquence a pourtant été suivie de nouveaux épisodes tout aussi croquignolesques : Emmanuel Macron charge pourtant Sébastien Lecornu de trouver les voies d’une sortie de crise et lui donne pour cela 48 heures et ce dernier annonce immédiatement que même dans l’hypothèse où il parviendrait à trouver ce chemin, il ne souhaite pas être renommé Premier ministre. On sait que, depuis, il a néanmoins accepté de constituer un nouveau gouvernement.

Ce feuilleton politique pourrait prêter à rire ou à pleurer, mais il se double d’acrobaties juridiques qui peuvent aussi paraître inquiétantes. Ainsi, le décret du 6 octobre relatif à l’expédition des affaires courantes relevant du ministère des armées et des anciens combattants décharge-t-il, à sa demande, Bruno Le Maire de l’expédition des affaires courantes. Marcel Waline disait qu’on ne pouvait pas « tuer un mort » pour dire qu’une motion de censure ne pouvait pas être adoptée contre un gouvernement déjà démissionnaire ; mais il semble bien que l’on puisse donc, aux termes de ce décret, se retirer d’une charge née d’une première démission.

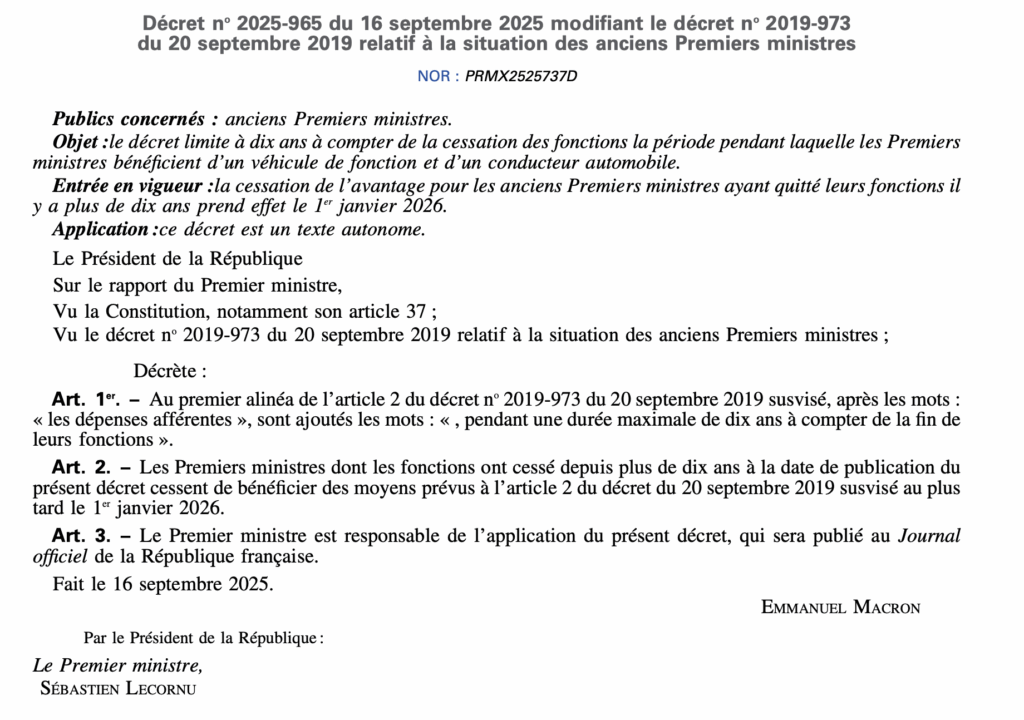

Or, cette acrobatie juridique fait suite à une autre, certes moins étonnante, mais qui a été peu relevée et qui concerne le décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025 relatif à la situation des anciens premiers ministres, lesquels, à ce rythme, risquent d’être bientôt très nombreux.

Afin d’analyser les difficultés juridiques posées par ce décret (II), il convient préalablement de bien délimiter ce que l’on entend par « gouvernement expédiant les affaires courantes » (I).

I) Les gouvernements d’expédition des affaires courantes

Afin d’assurer la continuité de l’État, principe de valeur constitutionnelle (Cons. const., 89-264 DC, 9 janvier 1990 : continuité de l’action gouvernementale ; Cons. const., 93-337 DC, 27 janvier 1994 : continuité des services publics), lorsqu’un gouvernement est démissionnaire, volontairement ou en application de l’art. 50 de la Constitution, ce dernier se maintient en fonctions jusqu’à la nomination du nouveau. Mais, ayant démissionné, il n’a plus tous les pouvoirs dont il disposait lorsqu’il était de plein exercice (cf. infra). Sous la Ve République, cette période d’expédition des affaires courantes ne dure traditionnellement que quelques jours à peine. Ainsi, par exemple, c’est un décret du 10 mai 2017 qui met fin aux fonctions du Gouvernement Cazeneuve et un décret du 17 mai 2017 qui nomme le Gouvernement Philippe, Edouard Philippe ayant lui-même été nommé Premier ministre deux jours plus tôt ; c’est un décret du 9 janvier 2024 qui met fin aux fonctions du Gouvernement Borne et un décret du 11 janvier 2024 qui nomme le Gouvernement Attal, lui-même ayant été nommé Premier ministre le jour-même de la fin du Gouvernement Borne.

Toutefois, depuis la dissolution de 2024, composer un gouvernement est devenu plus complexe, ce qui a pour effet de rallonger les périodes d’expédition des affaires courantes : 67 jours d’expédition des affaires courantes par le Gouvernement Attal, 18 jours par le Gouvernement Barnier.

Pour mieux cerner cette notion jurisprudentielle d’expédition des affaires courantes (car elle ne figure pas dans la Constitution, contrairement à ce qui était prévu dans la Constitution de 1946 pour la IVe République), une importante note du Secrétariat général du Gouvernement du 2 juillet 2024 est éclairante mais imparfaite.

Le point de départ varie selon la situation. Il faut distinguer deux hypothèses.

La première est celle où le Premier ministre remet « volontairement », éventuellement à la demande du Président de la République comme la pratique dualiste de la Ve République l’a parfois imposé, la démission de son gouvernement au Président de la République. Dans cette hypothèse, selon le Conseil d’État, l’expédition des affaires courantes débute non pas avec la présentation de la démission du gouvernement, mais avec l’acceptation de celle-ci par le Président de la République (CE, 20 janvier 1988, Commune de Pomerol). On se souvient que Gabriel Attal avait présenté sa démission à Emmanuel Macron au lendemain des élections législatives, soit le 8 juillet 2024. Mais comme celle-ci n’a été acceptée par ce dernier que le 16 juillet, ce n’est qu’à partir de cette date qu’il s’est mis à expédier les affaires courantes.

La seconde hypothèse est celle où, en vertu de l’article 50 de la Constitution, le Premier ministre est tenu de remettre au Président de la République la démission de son gouvernement en raison de l’adoption par l’Assemblée nationale d’une motion de censure ou de son refus d’accorder sa confiance au gouvernement qui la sollicitait. Dans ce cas, selon le Conseil d’État, l’expédition des affaires courantes débute au moment où la lettre de démission est présentée (CE, Ass, 19 octobre 1962, Brocas) : ainsi le Gouvernement Barnier a-t-il expédié les affaires courantes à compter du 5 décembre 2024, au lendemain de l’adoption d’une motion de censure, et le Gouvernement Bayrou à compter du 9 septembre 2025 au lendemain du refus de confiance suite à sa déclaration de politique générale. Par le passé, le Conseil d’État a donc jugé que si le Général de Gaulle avait différé au 28 novembre 1962 l’acceptation de la démission de Georges Pompidou, qui avait pourtant subi une motion de censure le 5 octobre 1962, en réalité dès la présentation de la démission du Gouvernement le 6 octobre, le Gouvernement Pompidou en avait été réduit à expédier les affaires courantes. A cet égard la note du SGG du 2 juillet 2024 est inexacte, car elle méconnaît la jurisprudence Brocas. Il faut dire qu’à la date où elle a été rédigée, le SGG avait pour but de clarifier la situation du Gouvernement Attal qui se trouvait donc dans la première des deux situations évoquées.

L’expédition des affaires courantes expire, non pas lorsque le nouveau Premier ministre est nommé, mais bien à la date de la nomination du nouveau gouvernement (en ne tenant compte que des ministres, à l’exclusion des secrétaires d’État et ministres délégués, dont les fonctions expirent à la nomination du successeur de leur ministre de tutelle). Ainsi, la nomination de Sébastien Lecornu le 9 septembre 2025 n’a-t-elle aucunement mis fin à l’expédition des affaires courantes par les ministres. En revanche, le décret du 5 octobre par lequel le Président de la République a nommé les membres du Gouvernement a mis fin à l’expédition des affaires courantes après 26 jours… avant que la démission de Sébastien Lecornu le 6 octobre dans la matinée ne rouvre une nouvelle période d’expédition des affaires courantes… mais avec de nouveaux titulaires de fonctions.

Quant au contenu, un gouvernement expédiant les affaires courantes ne peut prendre que les mesures de fonctionnement habituel de l’État, de ses administrations et de ses services publics. Il peut mettre en application les lois déjà votées à condition que cette mise en application n’implique pas de marge de manœuvre politique, mais ne peut plus prendre d’initiatives politiques… sauf s’il s’agit de mesures urgentes et nécessaires pour faire face à un problème nouveau. On voit là qu’une zone de flou entoure l’expédition des affaires courantes ou « courantes et urgentes » et que c’est donc sous le contrôle du juge administratif que des actes réglementaires pourront être adoptés. Il en va de même des actes individuels de nomination qui peuvent parfaitement relever des affaires courantes (par exemple lorsqu’il s’agit de tirer simplement les conclusions d’un concours administratif) mais parfois s’avérer plus politiques. Il faut raisonner au cas par cas.

C’est dans ce contexte qu’est intervenu le décret du 16 septembre 2025.

II) Le décret relatif à la situation des anciens premiers ministres

Ce décret mérite d’être reproduit afin de pouvoir l’analyser plus aisément.

L’auteur de ce décret est en apparence le Président de la République. Cela apparaît nettement, d’une part, dans les visas avec l’usage de la mention « Le Président de la République… décrète » et, d’autre part, dans la signature puisque l’on repère la signature du Président de la République et le contreseing du Premier ministre.

Mais cette apparence est trompeuse.

Quels sont les décrets que le Président de la République peut signer ? Aux termes de l’article 13 de la Constitution, il s’agit des « les décrets délibérés en Conseil des ministres ». Or ici il n’y a pas eu de telle délibération sinon elle aurait été mentionnée dans les visas. Et on remarque d’ailleurs que ce n’est pas l’article 13 qui est visé mais l’article 37.

Nous ne sommes donc pas, malgré les apparences, en présence d’un décret présidentiel, mais, en vertu de la jurisprudence Sicard (CE, 27 avril 1962, Sicard), d’un décret primo-ministériel, la signature du Président étant « superfétatoire » selon l’expression alors employée par le Conseil d’État.

L’on est alors en droit de se poser la question de savoir si le Premier ministre pouvait prendre un tel décret.

La compétence réglementaire pour régler cette question du statut matériel des anciens premiers ministres semble faire peu de doute au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, lorsque François Hollande, alors Président de la République, avait fait voter une loi pour diminuer d’un tiers la rémunération du Président et du Premier ministre, le Conseil constitutionnel avait estimé le législateur incompétent pour agir au regard de la conception que se faisait le Conseil constitutionnel de la séparation des pouvoirs (Cons. const., 2012-654 DC, 9 août 2012, Loi de finances pour 2012). Dans ces conditions en transposant le raisonnement, on peut donc considérer que c’est bien à l’Exécutif, au pouvoir réglementaire, de régler cette question.

Mais le Premier ministre avait-il la compétence matérielle pour prendre ce décret ? C’est la question des pouvoirs d’un gouvernement expédiant les affaires courantes, car à la date du 16 septembre, le Gouvernement n’était pas encore nommé, bien que le Premier ministre l’ait été déjà depuis une semaine.

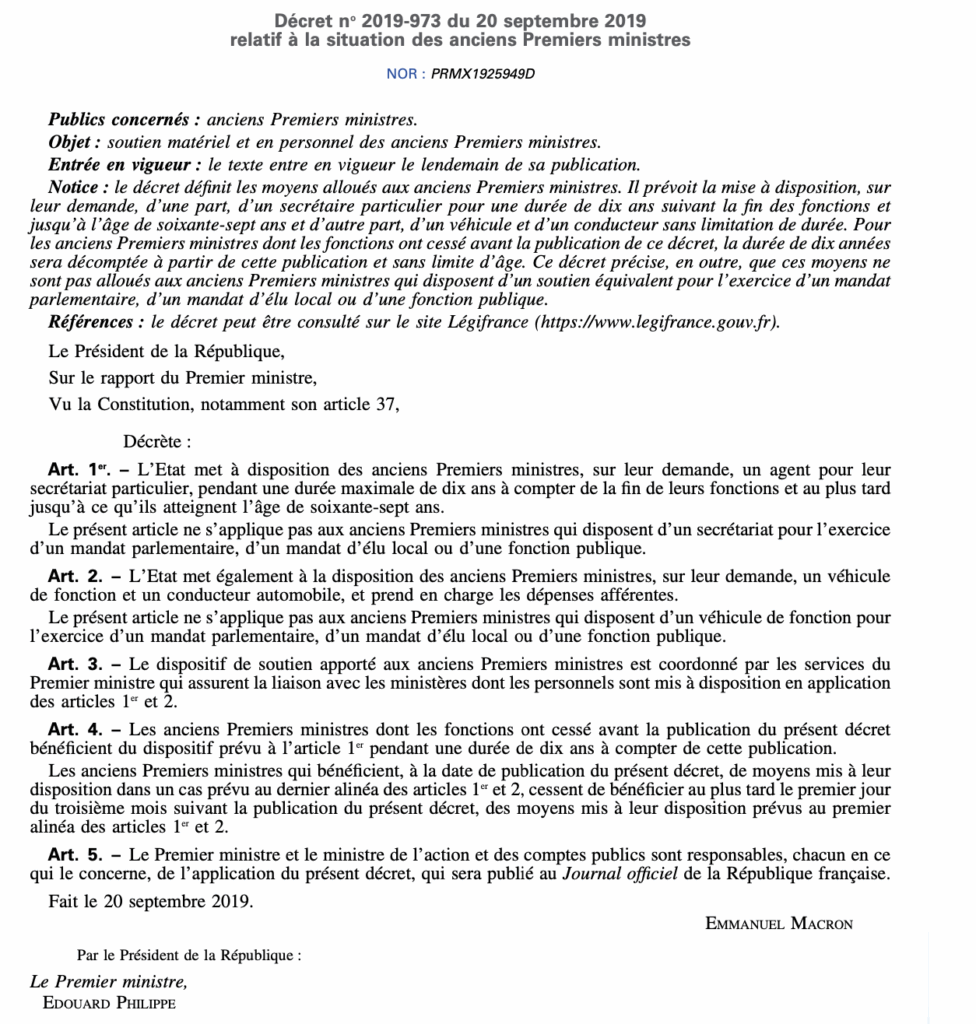

Ce décret s’inscrivant en rupture par rapport au précédent sur le même sujet, à savoir le décret 2019-973 du 20 septembre 2019, on ne peut considérer qu’il s’inscrive dans le champ des affaires courantes. Il n’est également nullement constitutif d’une affaire urgente.

Cependant, on pourrait considérer que Sébastien Lecornu disposait, à la date du 16 septembre, d’une légitimité nouvelle, conférée par le décret de nomination en qualité de Premier ministre daté du 9 septembre. Si le Gouvernement expédie encore les affaires courantes, il serait quant à lui un Premier ministre de plein exercice. Dans ces conditions, si les ministres, démissionnaires à cette date, ne peuvent nullement prendre des mesures nouvelles, le Premier ministre pourrait quant à lui en prendre puisque, lui, n’est pas démissionnaire.

Mais que faut-il entendre par Premier ministre de plein exercice dans un tel contexte ? Si l’on considère qu’il peut agir librement dans tous les domaines qui relèvent de ses attributions alors pourquoi la jurisprudence considère-t-elle qu’il n’est mis fin à l’expédition des affaires courantes que par la nomination des ministres et pas seulement par la nomination du Premier ministre ?

En réalité, le Premier ministre n’est véritablement de plein exercice que lorsque les textes qu’il émet ne nécessitent aucune exécution par un membre du gouvernement. Sinon, dans la mesure où la Constitution confère le pouvoir réglementaire au Premier ministre et non aux autres membres du gouvernement, alors le Premier ministre nouvellement nommé à la tête d’un gouvernement démissionnaire disposerait de la plénitude du pouvoir réglementaire et il n’y aurait nul besoin d’attendre la nomination des ministres pour qu’il soit mis fin à l’expédition des affaires courantes.

En revanche, si les décrets du Premier ministre nécessitent quelque exécution, les règles de leur contreseing aboutissent à ce que ce Premier ministre de plein exercice, soit, de fait, un Premier ministre d’affaires courantes. En effet, aux termes de l’article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre doivent être contresignés par « les ministres chargés de leur exécution ». Mais si ces ministres ne peuvent agir en dehors des affaires courantes ou urgentes, alors ils sont dans l’incapacité de mettre à exécution cet acte.

Ainsi, Sébastien Lecornu n’était-il un Premier ministre « de plein exercice » que pour les actes qu’il souhaitait prendre qui ne nécessitaient aucune mise à exécution.

Le décret du 16 septembre 2025 nécessitait-il quelque exécution ? Ce décret vient modifier le décret du 20 septembre 2019 susmentionné. Ici encore, reproduisons-le pour mieux le comparer à son successeur.

Comme celui de 2025, ce décret n’est qu’en apparence un acte du Président de la République. Mais, à la différence de celui-ci, il est contresigné non seulement par le Premier ministre, mais aussi par le ministre de l’Action et des comptes publics. Si le SGG n’a pas fait contresigner le décret du 16 septembre 2025, c’est sans doute pour le faire apparaître comme un décret qui, même s’il est en rupture avec le droit antérieur, pouvait être pris seul par le Premier ministre nouvellement nommé.

Mais, on le voit, cela n’a fait qu’ajouter à l’illégalité du décret du 16 septembre. Il l’est, d’une part, parce que fait défaut le contreseing des ministres chargés de l’exécution et, d’autre part, car il dépasse le champ de l’exécution des affaires courantes. Mais pour le contester par la voie d’un recours pour excès de pouvoir il faut un intérêt à agir. Or, on le sait, les contribuables nationaux n’ont pas d’intérêt à agir ; les parlementaires non plus et d’ailleurs la mission flash à l’Assemblée nationale s’étant intéressée à la question de l’expédition des affaires courantes avait justement recommandé qu’ils puissent se voir reconnaître un tel intérêt. Finalement il n’y a que les anciens premiers ministres qui disposent d’un intérêt à agir et on les imagine mal exercer un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Bien que, au point où nous en sommes, tout est envisageable désormais…